ИИ в высшей школе: ведущие вузы оценили первые итоги эксперимента с GPT ВКР

19 августа 202512:36. Разместил: publicator

«Второй сезон» совместного проекта Яндекс Образования и НИУ ВШЭ охватил в этом году более 500 студентов гуманитарных, социальных, экономических и педагогических направлений. Реакция руководства вузов-участников проекта говорит о глубоком осознании того, что ИИ — это не временный тренд, а новая реальность академического процесса, требующая осмысленной интеграции.

Суть проекта заключалась в предоставлении студентам и научным руководителям бесплатного доступа к ИИ-инструментам, в первую очередь YandexGPT 5, и обучению их применению для решения трудоемких задач. Студенты использовали нейросети для анализа больших объемов информации, структурирования текстов, проведения литературных обзоров, разработки гипотез, визуализации данных и стилистической правки. Ключевым условием эксперимента было критическое использование технологий: студенты должны были не только отчитаться о конкретных задачах, решенных с помощью ИИ, но и продемонстрировать понимание его ограничений.

Важно отметить позицию, выраженную представителями всех участвующих вузов: ИИ рассматривается исключительно как мощный вспомогательный инструмент, но ни в коем случае не как замена интеллектуальному труду и творческому мышлению студента.

«Изучение искусственного интеллекта — необходимость для современных образовательных учреждений. Наша задача — научить студентов правильно и осознанно использовать эти технологии в учебном процессе. Искусственный интеллект значительно облегчает рутинную интеллектуальную работу, но ни в коем случае не заменяет собственные размышления и творческий подход — это важно донести до ребят», — отметил профессор кафедры государственного управления и кадровой политики Университета Правительства Москвы Игорь Денисов.

Руководство вузов конкретизирует выгоды от применения ИИ. Отмечается значительное повышение эффективности при решении ресурсоемких задач, таких как анализ больших массивов информации (использовали 45% студентов), визуализация сложных данных и, прежде всего, структурирование текста (60%). Это освобождало время студентов для более глубокого анализа, выработки собственных идей и проработки творческих аспектов исследования. Сергей Чернов, проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе, видит особую ценность проекта в возможности оценить возможности и этические аспекты ИИ в «полевых условиях», получив обратную связь от непосредственных пользователей — студентов и преподавателей.

«Несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта появились относительно недавно, они уже достаточно плотно вошли во все сферы жизни общества, включая образование. Это замечательный инструмент, дающий его умелому пользователю большие возможности по анализу и обработке больших массивов данных, обработке текстов, стилистическому редактированию. Ключевым аспектом здесь становится корректное и адекватное применение технологий ИИ, вопросы этики. Именно для того, чтобы в полевых условиях оценить возможности искусственного интеллекта, оценить результаты работы, получить обратную связь от преподавателей и студентов, мы и включились в этот эксперимент, который, по моему мнению, завершился достаточно успешно», — поделился проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Чернов.

Участие в проекте для вузов — это и шаг к укреплению своего позиционирования как инновационных лидеров. Ректор Тюменского Государственного Университета Иван Романчук прямо заявил о стремлении университета достичь лидерства в использовании ИИ в образовательном процессе, подчеркнув важность партнерства с крупнейшими игроками на этом поле, такими как Яндекс и ВШЭ. И.о. ректора УрФУ Илья Обабков назвал умение работать с перспективными технологиями, включая ИИ, важной характеристикой современного университета, смотрящего в будущее. Этот проект — практическое подтверждение такого курса.

«Университет уверенно заявил о стремлении достичь лидерства в использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе. И нам важно не только фиксировать изменения в учебном процессе, но и выстраивать связи с крупнейшими и авторитетнейшими игроками на этом пространстве. Уверен, что в партнёрстве мы сможем достигнуть значительных результатов», — сообщил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Особое значение ректоры придают обучению научных руководителей работе с генеративным ИИ, которое также проводилось в рамках проекта экспертами Яндекса и ВШЭ. Преподавателей обучали основам промпт-инжиниринга (формулировке эффективных запросов) и даже созданию собственных ИИ-ассистентов. Это признается критически важным для грамотной интеграции технологий в учебный процесс и эффективного наставничества.

«Наш опыт включения ИИ в образовательный процесс говорит о том, что конкретный способ использования ИИ, подготовка студентов к работе с ИИ, создание контекста, готовность студентов имеют очень большое значение. Мало разрешить, необходимо технологизировать работу с ИИ. Иначе будем иметь дело с потерями, разнообразными последствиями. Проект с Яндекс и ВШЭ — логичное продолжение решения университета, принятого весной 2024 года, о разрешении использовать ИИ при подготовке ВКР», — прокомментировала директор Школы образования и Центра образовательных разработок на основе технологий ИИ ТюмГУ Ульяна Раведовская.

Руководители единогласны в мнении о том, что умение работать с ИИ стремительно становятся новым обязательным стандартом для выпускников.

«ИИ-компетенции стали неотъемлемым требованием для выпускников на современном рынке труда», — констатирует Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образования. Перед университетами сейчас стоит четкая задача целенаправленно развивать ИИ-грамотность как у будущих специалистов, так и у преподавателей, чтобы выпускники соответствовали запросам работодателей.

Интересна реакция вузов с ярко выраженной отраслевой спецификой, таких как Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ). Его ректор, Евгений Куликов, видит в ИИ мощный инструмент трансформации современной медицины, уже применяемый в диагностике и лечении.

«Современная медицина стремительно трансформируется под влиянием искусственного интеллекта. Технологии ИИ уже сегодня применяются в диагностике, анализе данных, прогнозировании и персонализированном лечении. Для нас критически важно уже на этапе обучения формировать у студентов компетенции осознанного и эффективного взаимодействия с этими инструментами. Участие в проекте Яндекс Образования — практический шаг в этом направлении. Мы изучаем, как интегрировать нейросети в учебный процесс так, чтобы они стали помощниками в освоении сложных дисциплин и выполнении исследовательских задач, а не подменяли собой фундаментальные знания и клиническое мышление. Наша цель — выпустить специалистов, готовых уверенно использовать потенциал ИИ на благо пациентов уже завтра», — отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Масштабный этап проекта показал его жизнеспособность и востребованность. Вузы и организаторы намерены развивать сотрудничество. Яндекс Образование анонсировал продолжение помощи университетам в поиске «оптимальных способов интеграции» современных технологий. Ожидается расширение проекта на новые направления, включая естественные науки и инженерные специальности, а также углубление методик обучения, особенно в части критической оценки результатов, генерируемых ИИ, и решения связанных с этим этических вопросов.

Реакция ректоров и руководства ведущих российских вузов на эксперимент по использованию ИИ в дипломных работах — это не осторожное любопытство, а стратегическое признание неизбежности и полезности этих технологий в образовании. Фокус дискуссии явно смещается с вопроса «разрешать ли ИИ?» на «как максимально эффективно, ответственно и этично его интегрировать в учебный и научный процессы?». Проект Яндекса и ВШЭ заложил важную основу для системного изменения подходов к подготовке исследовательских работ и формированию ключевых цифровых компетенций выпускников. ИИ в академической среде — уже не отдаленное будущее, а рабочий инструмент настоящего, требующий осмысленного и квалифицированного подхода.

Развивая тему технологизации применения ИИ в учебном процессе высшей школы, стоит отметить, что без создания специальных инструментов (в том числе программных) и регламентов разрешение ведет к хаотичному использованию нейросетей, что порождает серьезные проблемы. Наиболее остро проявляются две ключевые «боли»: разрозненность ответов ИИ из-за его вероятностной природы и отсутствие контроля со стороны преподавателя. Когда каждый студент работает через личный аккаунт GPT, идентичные запросы дают разные результаты. В перспективе, преподаватель вынужден тратить учебное время на ручную синхронизацию и сверку 20-25 вариантов интерпретаций вместо углубленного анализа. Параллельно возникает риск некорректного или небезопасного использования ИИ, так как преподаватель не видит исходных запросов студентов и загружаемых данных до момента генерации ответа.

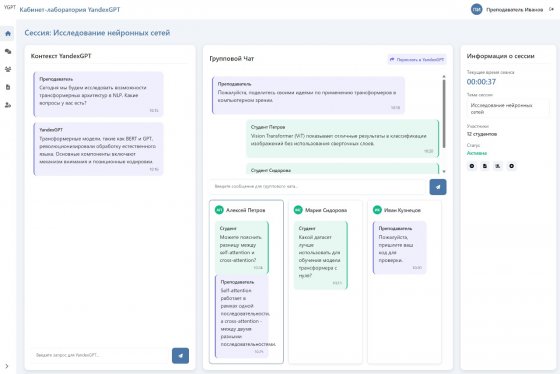

В числе проектов, ставших реакцией и результатом на обучающую программу, — прототип и техническое задание на Виртуальный кабинет-лабораторию, разработанные участником проекта от УрФУ. Он предлагает системный ответ на эти вызовы через принцип централизованного доступа. В случае реализации она устраняет проблему разрозненности: все участники видят один и тот же запрос, отправленный преподавателем, и получают идентичный ответ ИИ. Это немедленно снимает необходимость ручного сопоставления разных версий, копирования и пересылки файлов, экономя значительные ресурсы времени и превращая ИИ в общий инструмент коллективной работы, а не в источник несогласованных данных. Синхронное восприятие информации всей группой создает основу для эффективного обсуждения и выработки единого понимания.

Одновременно кабинет решает проблему контроля через встроенную систему модерации. Студенты не могут напрямую взаимодействовать с основным контекстным окном ИИ. Их запросы сначала попадают в отдельный буфер, доступный преподавателю. Он видит, обсуждает, одобряет или отклоняет каждый промт студента до его отправки, например, в YandexGPT. Только проверенный и согласованный запрос поступает в общее окно, и ответ становится виден всем. Такой подход гарантирует, что преподаватель полностью осведомлен о содержании всех входящих запросов и прикрепляемых файлов, предотвращая потенциально опасные, некорректные или неэтичные взаимодействия с ИИ на этапе их возникновения. Контроль становится неотъемлемой частью рабочего процесса.

Техническое задание на Виртуальный кабинет-лабораторию: ygpt_baza.html

Проект дизайна интерфейса: ygpt_no_password.html

Наконец, кабинет обеспечивает технологизацию через документирование и интеграцию ИИ в образовательный контур. Все взаимодействия — промты, ответы YandexGPT, обсуждения в группе, загруженные материалы — автоматически архивируются в рамках сессии. Это создает прозрачную и полную историю работы, исключая потерю данных и обеспечивая основу для анализа. Преподаватель может экспортировать эти материалы в структурированные документы для дальнейшего использования в методических целях, аттестации или рефлексии.

Таким образом, спонтанное и потенциально хаотичное взаимодействие с ИИ преобразуется в формализованный, воспроизводимый и педагогически осмысленный элемент учебной деятельности. Кабинет делает использование нейросетей управляемым, безопасным и методически обоснованным, предотвращая непредсказуемые последствия неорганизованного доступа и реализуя подлинную технологизацию, о необходимости которой говорит университетское сообщество.

Вернуться назад